探析《刑法》第236条的立法缺陷 —— 以“捡尸现象”为例

强奸罪中的“暴力、胁迫”之界定,并非难题,然而,“其他手段”之厘定,却是司法实践之“困境”,尤其是“灌醉”“迷醉”后的不知反抗之行为类型,女子一口咬定不知反抗,证据确实充分,司法人员为考虑社会效果与法律效果之统一——判决有罪,这已成“辩护魔咒”。究其原因,在于“其他手段”之立法上的不周延,而立法之不周延“困境”不能总是通过司法的某种偏离来解决,增加“趁机奸淫罪”,不失为良策。

一、问题提出

性,讳莫如深的话题,镌刻在人类的DNA中,文明启蒙着它的形式,但其本质里流传着神秘的、野蛮的、远古的某种躁动。与其说它是大脑予以身体的命令,不如说是身体还以大脑的某种冲动。而这种冲动一旦打破道德的枷锁、脱离文明的驯化,极易滑向犯罪的深渊——悔之晚矣。

古今中外,历朝历代,强奸罪都被作为保护女性人身权利、精神健康的重要罪名——保护女性的避风港。然而,由于现代科技的进步,重新界定了人与人之间的沟通方式、关系距离,衍生出了诱奸、骗奸、迷奸等一系列演化行为,此类行为区别于传统的暴力、胁迫行为——穿上了“魅惑的外衣”。换言之,上述行为并未呈现出明显的强制属性,能否统统归入《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第236条中的“其他手段”?实践中,如何界定该类行为性质俨然成为辩护律师及司法者面临的新困境,需要我们精准把握时代脉搏,结合现行法律规定,给出系统的、精确的回答与解释。鉴于此,本文试以当下较为普遍的“捡尸现象”为例,进行法律论证分析,以期确认《刑法》第236条中“其他手段”的明确含义与界限。

当下时代,年轻人夜店娱乐节目甚多,特别是在“春情勃发”的季节,美女醉酒情况也越来越多,导致“捡尸”行业需求旺盛。所谓“捡尸”就是每天晚上有一些人在酒吧里面或者酒吧附近蹲守,捡拾喝酒醉得不醒人事(像尸体)、半醉半醒的女生开房,并与其发生性关系,用酒吧里的话叫做“捡尸”[1]。因此,我们可以归纳得出:捡尸行为发生的主要场景为酒吧;捡尸的主要人群为年轻人(为了放松或解忧选择深夜买醉而时有出现的一种特有的时代现象。)捡尸目的为发生性关系,因此有两性专家指出,这种不留感情的激情,充其量称之为“一夜性”。捡尸的类型分为“捡全尸”和“捡半尸”,所谓“全尸”就是醉到不省人事的女生,所谓“半尸”约七分醉…

诚然,历史是一条永动的河流,随着它的日夜奔腾,独特的个性不断被抛弃,并且总在新的历史节点上赋予时代行为以新的个性结构,并被法律所函涉。那么,新的时代背景下,捡尸情形虽大致相似,然,总有情节之异、程度之别,进一步追问,捡尸这种行为是否统统构成我国《刑法》236条所规定的强奸罪?下面笔者沿着问题的脉络做法律意义上的分析。

二、性质界定:“捡尸”行为之归类与“其他手段”之厘定

根据我国《刑法》第236条的规定:“以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。”该条法律规定采取了传统的“列举加概论”的立法结构,即以“暴力、胁迫”作为强奸罪的一般犯罪方式列举出来,而将“其他手段”作为该条的兜底条款。

根据同类解释的方法,显然这里的其他手段不能扩大泛指为一切手段,而应当结合“暴力、胁迫”的意义,特指具有同等程度含义的其他方式。所以当我们尝试准确厘定“其他手段”时,需要先行确定暴力、胁迫的内涵。根据我国目前的刑法理论,判断暴力、胁迫的内涵是否构成强奸罪规定的法律要件时,核心评价标准为是否构成违背妇女意志的强度。“暴力、胁迫”与“违背妇女意志”这两者是相互依存、相互作用、相互印证,统一而不可分离的内容和形式的关系。其逻辑关系为强制手段是形式,而违背妇女意志是内容。倘若行为人实施了暴力、胁迫的行为不足以压制妇女意志,便不能认定为强奸行为,原因很简单,如果将此种行为入罪,将使得司法实践中,强奸和通奸难以区分。既然暴力或者胁迫手段必须达到足以使被害妇女明显难以反抗的程度,那么,根据同类解释规则,“其他手段”则应是指采用暴力、胁迫以外的使被害妇女不知抗拒、不敢反抗或者不能抗拒的手段,具有与暴力、胁迫相同程度的强制性质(需要多方角度印证和经验咬合、内心判断)。由此可见,根据我国目前的法律规定,强奸罪完整的行为结构应当为行为人实行暴力、胁迫或其他手段使得被害人不知反抗、不能反抗或者不敢反抗,以达成和被害人实施性行为之目的。概言之,强制手段为形式,被害人不能反抗、不知反抗、不敢反抗为内容,实施性行为是目的。三个要件必须同时具备,缺一不可。

那么,上问中所提及的捡尸现象,是否构成强奸罪?

目前,国内通说为,趁妇女酒醉、昏迷的状态而发生性关系的,构成《刑法》236条中的“其他手段”,当然构成强奸罪,而此种观点也受到了司法实践的广泛认可,为司法实践中将此类行为定罪提供了理论支撑。

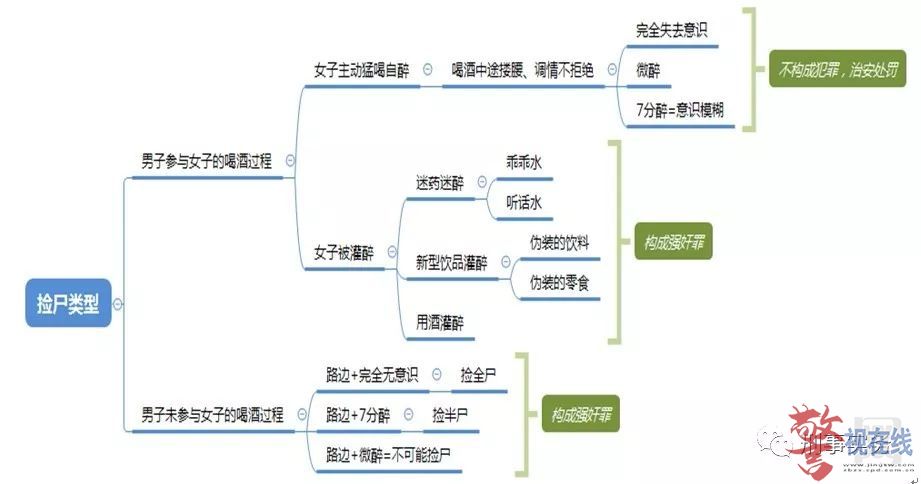

然而,笔者却不完全赞成以上观点,回溯上文中,由强奸罪法律规定中的强奸行为构成要件来看,“其他手段”并不是概指所有手段,在法律意义上特指可以压制妇女意志,让妇女陷入不知反抗、不能反抗、不敢反抗状态的行为方式,以此达成发生性行为的目的,具有强制性。而在司法实践中,捡尸强奸案例案情纷繁复杂,为精准定性,笔者以女子与男子的关系,及女子事前、事中、事后的反应、女子醉酒的主动性与被动性等因素为归类范畴,绘制思维导图归类如下:

由上图可归纳出,在女子被捡尸的强奸类控告案件中,我们应该精准区分以下行为类型并分以下三类定性。

认识且被灌醉型。若女子喝酒前与女子认识,女子在喝酒过程中并未表示喝酒的意愿,而是被男子强行、威胁或者其他方式硬性灌酒,导致女子喝醉(不省人事或者7分醉),则女子事后控告男子违背其意愿,法律上应当评价为“其他手段”,依法构成强奸罪。

认识且自醉型。若女子事前与男子认识,女子主动要求喝酒(心情不好、自吹酒量大或者找刺激、耍大姐大等),中途还主动亲吻男性或者男性调情、调戏不予反抗,女子自己把自己灌醉(不省人事或者7分醉),该女子被捡尸,事后酒醒控告男子涉嫌强奸,则应当综合考量事前、事中、事后女子的行为事实,审慎认定是否“违背妇女意志”,笔者认为此类行为只要有证据证明女子系自愿买醉,事前对于自己将陷入“虎口”有明确的认知却不自我保护——希望或放任自我,此类“捡尸”应当依法不构成犯罪,考虑到此类行为的社会危害性及道德评价之规制,可以给予治安管理处罚。

陌生+偶然捡尸型。男子未参与女子的喝酒过程,不论男子与该女子是否认识,男子与女子的醉酒虽然没有刑法上的因果关系。但是,从受害者的角度考察,捡尸行为确实违反了妇女意志,虽然其陷入无法反抗的状态是由于第三人的行为造成的,不能归责于捡尸人。但是捡尸人在未经妇女同意的情况下(事前、事中都没有介入),与受害人发生性关系,对受害人造成的伤害与行为人故意将其灌醉后,发生关系的情况并无实质区别。笔者认为这类陌生人捡尸的行为类型亦应该依法构成强奸罪,依法具有刑法意义上的非难可能性。

笔者认为,以上依据不同的事实与情节,结合案件证据演化出的“捡尸行为类型”,既可以照顾到普遍的社会情绪,又兼顾实质公平。换言之,以上行为之定性可以兼顾法律效果与社会效果的统一。然而,笔者在刑事辩护中,依然会遇到“只要是捡尸+女子一口咬定违背其意愿,一律认定为强奸罪”的“辩护魔咒”,究其实质原因,在于我们国家《刑法》236条规定的“其他手段”之模糊性与不确定性。致使实践中一些不符合“其他手段”的行为亦“一网打尽”,这背离了现有的法律条文之实质立法精神,亟需解决。

三、困境的解决路径:增加“趁机奸淫罪”作为《刑法》第236条之一

针对以上司法实践困境,我们可以参照大陆法系其他国家或地区对“捡尸”这种行为的法律规定,将其区分为普通强奸罪——我国目前所规定的一般情形,以及趁机奸淫罪——利用妇女不知反抗、不能反抗的状态实施奸淫的行为。如在我国台湾地区《刑法典》第221条规定了普通强奸罪,即“对于男女以强暴、胁迫、恐吓、催眠术或其他违反其意愿之方法而为性交者”,而后另又在第225条规定了趁机性交罪,即“对于男女利用其精神、身体障碍、心智缺陷或其他相类似之情形,不能或不知抗拒而为性交者”。再如,日本《刑法典》第177条规定了普通强奸罪,第178条第2款中则将利用妇女不知反抗、不能反抗的状态实施奸淫的行为认定为了趁机强奸罪。除上述两个国家外,德国、意大利、奥地利和瑞士等大陆法系国家也采用了分别立法的模式。

由此,我们可以归纳出普通强奸罪与趁机强奸罪行为模式的不同之处,普通强奸罪是行为人本人通过暴力、胁迫等手段使受害人不能反抗、不知反抗、不敢反抗达到状态,继而发生性关系。趁机奸淫罪是第三人采取了强制手段,而行为人在事前不知情的情况下发现妇女处于无法反抗的状态,选择与妇女发生性关系的行为,两种行为的可谴责性程度不同。

那么,我们国家是否需要借鉴这种分别立法的模式,分别立法是否具有必要性和可行性?

一个审慎的立法者在面临是否需要将特定种类行为犯罪化或是否需要将刑事制裁继续适用于特定种类行为时,首先会扪心自问是否还存在其他可行的控制方法。笔者认为,我们国家需要借鉴此种立法模式,因为普通强奸罪与趁机强奸罪二者之间的量刑尺度并不相同,也不应相同。从域外法的比较视野考察,德国刑法规定普通强奸罪的法定刑为2年以上自由刑,而趁机奸淫罪的法定刑为3个月以上5年以下自由刑;奥地利刑法规定普通强奸罪的法定刑为1年以上10年以下自由刑,而趁机奸淫罪的法定刑为6个月以上,5年以下自由刑。除此以外,瑞典与丹麦趁机奸淫罪的法定量刑也低于普通强奸罪。为清晰比对分析,笔者列表如下:

国家(地区) | 普通强奸罪法定刑 | 趁机奸淫罪法定刑 |

德国 | 2年以上自由刑 | 3个月以上5年以下自由刑 |

奥地利 | 1年以上10年以下自由刑 | 6个月以上5年以下自由刑 |

中国台湾(地区) | 3年以上10年以下自由刑 | 3年以上10年以下自由刑 |

日本 | 3年以上自由刑 | 3年以上自由刑 |

由此可见,目前国际上多数国家和地区都采取了分别立法的模式,但是部分国家两罪的起刑点并无异同,而有些国家趁机奸淫罪在量刑幅度上明显低于普通强奸罪。笔者更支持后者的做法,这是因为当立法者要评价某种行为的可谴责性程度深浅时,不应仅考虑所侵害的法益严重程度,还要结合手段的暴力程度以及当事人的主观恶性等等多方面因素作出全面客观的综合评价。趁机奸淫罪与普通强奸罪虽然在损害后果上对当事人造成的损害相同,但仍要考虑其手段的暴力程度而选择合适的量刑尺度,不能因此便在同一个幅度内量刑。

进一步,以此类推,在我国《刑法》条文中,财产类犯罪亦有以上立法精神的影子,如盗窃罪与抢劫罪,如果一个人将另一个人打晕或灌醉,使其陷入不能反抗或者不知反抗的状态,进而从受害人身上拿走财物,根据我国刑法规定,应当认定为抢劫罪。而如果行为人是在受害人已经被打晕或者灌醉后,无意中发现受害人,而从受害人身上拿走财物,在司法实践中,则应当认定到盗窃罪。虽然对受害人来说,其结果损失的财物价值是相同的,但是由于前者是以暴力的方式获取财物,而后者是以平和的方式转移财物。所以定罪不同,但盗窃罪和抢劫罪的法定量刑却相差甚远,构成盗窃罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;构成抢劫罪的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

综上,笔者举此例说明问题,并非认同性与财产具有完全的可类比性,仅在强调在立法时,考虑到单个罪名的定罪量刑绝非仅限于对受害人造成的损害结果,行为是否具有暴力性,也应当作为其重要的参考因素。所以,即使在保护受害人法益视角考察,趁机强奸行为与普通强奸行为的不法程度并无明显不同。但是结合行为的暴力性及因果关系等因素考量,趁机强奸行为的不法程度则明显低于普通强奸行为的不法程度。将二者混淆在一起,笼统的规定为普通强奸罪,将趁机强奸行为纳入到普通强奸罪的处罚范围,实则违背了罪责刑相适应的刑法原则,对趁机奸淫这样的行为科以了过重的刑事处罚。这一处罚漏洞会潜在给司法人员造成暗示——趁机奸淫行为与普通强奸罪行为其性质恶劣程度相同,而忽视了手段上的巨大差异,导致畸重的判决发生。因此,笔者以为针对目前的社会背景与法律规定,有必要对借鉴国外的法律规定,分别立法,将普通强奸罪与趁机奸淫罪区分开来,对于以上女子自愿主动买醉+男子未灌醉之行为类型,依法给予治安管理处罚,做到罚当其罪,刑事的归刑事,行政的归行政。

综上,笔者认为捡尸行为具有法律上的非难可能性,出于对受害者的人道主义与社会善良风俗的保护,司法实践中一概按强奸罪予以刑事处罚的行为是为了维护实质公平,但此种行为无疑偏离强奸罪原本的规定,违背了同类解释规则的限制。对于女子主动买醉且男子未灌醉的情形设置治安处罚,对于其他类型设置起刑点低于普通强奸罪的乘机奸淫罪,使这两种犯罪的行为方法之间形成从重到轻的、无缝隙的紧密连接关系。唯此方能正本清源。概言之,立法上的不周延不能总是通过司法的某种偏离来解决。

编辑:杨世杰